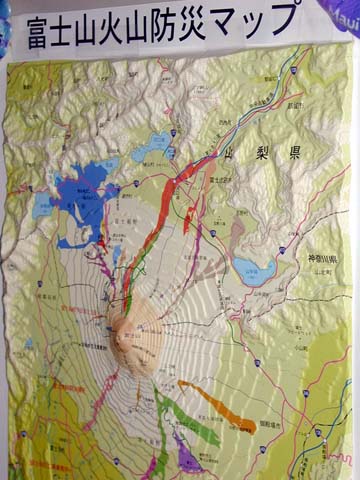

国土交通省富士砂防工事事務所が最近作成した「富士山立体地図」は,今後の火山ハザードマップの形態を考える上でのさまざまな示唆に富んでいます.写真1をご覧ください.

ベースとなっている地図は,やはり富士砂防工事事務所が最近発行した「富士山火山災害実績マップ(過去2000年間の活動実績)」です.この災害実績図に用いられているデータ自体は今となっては古いものであり,細かな部分については今後かなりの改訂がなされる予定ですので,それ以外の点にご注目ください.「富士山火山防災マップ」というタイトルは私が作ったイタズラですが,このような立体型の火山ハザードマップがいかに優れたものであるかを以下に述べます.

1)地形と溶岩流の関係が一目瞭然であり,非常に教育的である.たとえば,今後新たな火口から噴火したとしても,非専門家でもおおよその溶岩流の流路予想ができる.

2)注意深い人ならば,青木ケ原溶岩(写真の青い部分)の分布と,富士五湖のうちの本栖湖・精進湖・西湖の形との関係から,この3湖の現在の形が西暦864年の噴火で流出した青木ケ原溶岩流によって作られたものであることに気づくだろう.このように火山の噴火が山麓の地形に大きな影響を及ぼしてきた事実を,容易に実感させることができる.

3)御坂山地などの普通の山地の地形と火山の地形の違いを比較させ,火山がそのまわりにいかに広大かつ平坦な土地を作り出し,それを人間が都市や農地や観光に利用しているか(火山の大きな恵み)を伝えることができる.

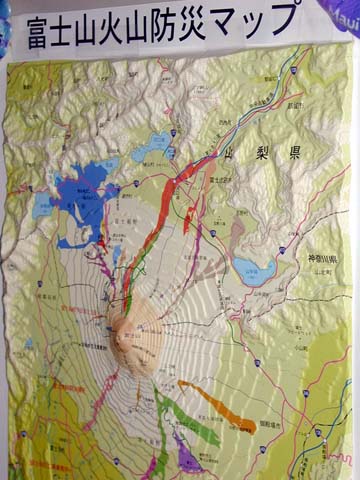

4)これまでの火山ハザードマップは,配付されても押し入れなどにしまわれがちであったが,この立体形式のマップは壊れやすくかさばるためにしまうのが大変であり,それゆえに飾ってもらえる機会が増えると思われる.見た目も美しいので,部屋の壁や冷蔵庫の扉(写真2)などに貼るのに最適である.

5)みやげ物としても十分な魅力をもっているため,観光地のみやげ物屋やビジターセンターなどで販売することができ,地域振興にも役立てることができる.観光情報などを入れたり,「富士山火山防災ハンドブック」(こちらにも観光情報を加える)とペアで販売するともっとよいだろう.