9月17日午後 研究発表会(鳥羽市民文化会館大会議室)

[各地の津波] 13時―15時

佐竹健治(産総研)・山木 滋(シーマス)

17−21世紀の十勝沖地震の震源域

山下文男

明治三陸津波1周年後に岩手県知事より内務省に提出した「海嘯始末ニ付申報」について―続・津波における「引き波の恐怖」―

山下文男

溺死者の最多は子供と老年世代―昭和三陸津波(1933)と北海道南西沖地震津波(1993)の場合―

谷岡勇市郎(北海道大)・佐竹健治(産総研)

1923年関東地震の津波波形解析

伊藤純一・都司嘉宣・行谷佑一(東大地震研)

慶長九年十二月十六日(1603 II 3)津波の房総半島における被害の検証

伊藤純一

文化五年十月十七日(1808 XII 4)四国・紀伊半島で記録された小津波

安藤雅孝,ベサナ・グレンダ(名古屋大)

1605年慶長地震のメカニズム

宮本大輔・村上仁士・上月康則・吉田和郎(徳島大大学院工学研究科)

歴史津波再現時における数値シミュレーション精度の問題点

石辺岳男・島崎邦彦(東大地震研)

1596年慶長豊後地震に伴う津波の波源推定

[休憩とポスター発表] 15時―15時半

Brian F. Atwater(米国地質調査所)・六角聰子・佐竹健治(産総研)・都司嘉宣(東大地震研)・上田和枝・David K. Yamaguchi

(ワシントン大学)

日本の津波から推定された1700年の北米カスケード地震:その後の発展

竹内仁・村嶋陽一(国際航業)・今村文彦(東北大)・首藤伸夫(岩手県立大)・吉田健一(岩手県総務部)

数値シミュレーションを活用した明治・昭和三陸津波の岩手県沿岸における痕跡資料の検証

鈴木 介(防災技術コンサルタント)・今村文彦(東北大)・首藤伸夫(岩手県立大)

津波痕跡高資料のデジタル化について−1896年明治三陸・1933年昭和三陸津波を例として−

大谷 寛・村上仁士・上月康則(徳島大大学院工学研究科)

安政南海地震における徳島市の被害

都司嘉宣・行谷佑一(東大地震研)・伊藤純一

宝永(1707)・安政東海(1854)地震の三重県における集落別詳細震度分布

中村 操(防災情報サービス)・都司嘉宣(東大地震研)

安政伊賀上野地震(1854)による三重県内の集落別詳細被害・事象分布

木村玲欧・林 能成(名古屋大災害対策室)

1945年三河地震の被災状況と復興過程−ヒアリング調査を通して−

林 豊(気象研)

2004年9月5日の紀伊半島沖の地震活動について

山中佳子(東大地震研)

2004年紀伊半島南東沖地震の震源過程

名古屋大学災害対策室・名古屋大学環境学研究科附属地震火山・防災研究センター

2004年9月5日に発生した2つの紀伊半島南東沖の地震について

行谷祐一・都司嘉宣・伊藤純一(東大震研)・高橋智幸・今井健太郎・冨岡展行(秋田大工学資源学部)

2004年9月5日紀伊半島南東沖地震による三重県の地震,および津波被害―海岸調査,および新聞記事の収集調査結果―

[三重県の地震と津波] 15時半―17時

青島 晃(静岡県立浜松北高校)

東南海地震(1944)により静岡県西部地方と三重県南部地方で発生した地鳴りの方向性

吉川周作・岡橋久世・三田村宗樹・廣瀬孝太郎(大阪市立大)

三重県鳥羽市相差の完新世湿地堆積物のイベント層序

岡橋久世(大阪市立大)・秋元和実(熊本大)・吉川周作・廣瀬孝太郎(大阪市立大)

鳥羽市相差の湿地堆積物に見出される津波イベント堆積物

行谷佑一・都司嘉宣(東大地震研)

宝永(1707)・安政東海(1854)地震津波の三重県における詳細津波浸水高分布

羽鳥徳太郎

伊勢湾岸市街地における安政東海津波(1854)の浸水状況

都司嘉宣(東大地震研)・伊藤純一・上田和枝・中村 操(防災情報サービス)

『外宮子良館日記』等、三重県の日記に記録された有感地震について

18時―20時 懇親会(鳥羽市内 ホテル戸田家)

9月18日午前 研究発表会(鳥羽市民文化会館大会議室)

[各地の地震・噴火] 9時―10時半

武村雅之(鹿島)

1900年宮城県北部地震の再調査:明治・大正期の地震のむずかしさ

松浦律子(地震予知総合研究振興会)・中村 操・茅野一郎・唐鎌郁夫(防災情報サービス)

象潟地震など江戸時代の6地震の規模再検討結果

植竹富一(東京電力)・中村亮一(東電設計)・宇佐美龍夫・渡邊 健(渡邊探査技術)

1828年越後三条地震の地変等の記事について

中村 操・茅野一郎(防災情報サービス)・松浦律子(地震予知総合研究振興会)

安政江戸地震(1855)の江戸市中の焼失面積の推定

都司嘉宣(東大地震研)・上田和枝・伊藤純一

領主別被害合計資料から被害が起きた個々の集落を推定する手法−元禄地震(1703)の詳細震度分布推定研究への応用−

小山真人(静岡大)・西山昭仁(大谷大)

三重県伊勢・長野県下伊那などの西方遠隔地で書かれた1707年富士山宝永噴火の目撃記録

[休憩とポスター発表] 10時半―11時

宇佐美龍夫(東大名誉教授)・渡邊 健(渡邊探査技研)

江戸(東京)における毎年の有感地震回数の変遷

中村亮一(東電設計)

石塔による地震被害調査の可能性について−横浜外人墓地の被害など−

小松原 琢(産総研)・東 幸代(滋賀県立大)・西山昭仁(大谷大)・北原糸子(東洋大)・水野章二(滋賀県立大)

史料と活断層調査から推定した寛文二(1662)年近江・若狭地震の地震像

蔡 垂功(人と防災未来センター)

1935年台中・新竹地震における対応について

小泉尚嗣・佐藤努(産総研)・中林憲一(和歌山県総合防災課)

1946年南海地震の時の愛媛県道後温泉と和歌山県湯峯温泉の変化について

[各地の地震・噴火2] 11時―11時45分

井上公夫(日本工営)

神奈川県山北町における元禄地震(1703)と富士山宝永噴火(1707)による長期間の土砂災害と復興過程

西山昭仁(大谷大)・東 幸代・水野章二(滋賀県立大)・北原糸子(東洋大)・小松原 琢(産総研)

寛文二年(1662)近江・若狭地震における震災への対応と影響

坂部和夫

天正地震(1586年)時の岐阜県上矢作町荒(あら)における大規模山体崩壊について

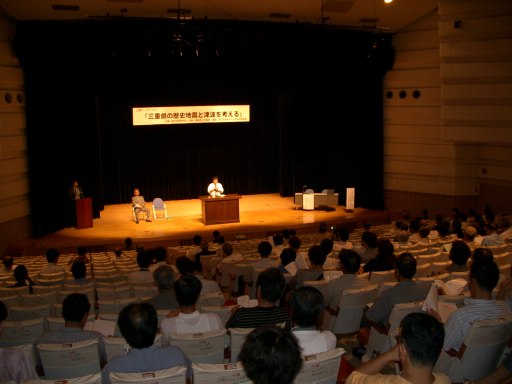

9月18日(土)午後 公開シンポジウム「三重県の歴史地震と津波を考える」

主催:歴史地震研究会 共催(予定):鳥羽市,三重県

場所:鳥羽市民文化会館大ホール

司会とコーディネーター:伊藤和明(元NHK解説委員)

13:00-13:10 主催者あいさつ(10分)

13:10-15:10 基調講演(各30分)

安藤雅孝(名古屋大学):東海・東南海地震と三重県

都司嘉宣(東京大学地震研究所):三重県の歴史地震と津波

矢田俊文(新潟大学):1498年明応東海地震の津波被害と中世安濃津の被災

村山 眸(鳥羽市文化財調査委員):志摩国(現鳥羽市・志摩郡)の津波の記録について

15:10-15:30 休憩(20分)

15:30-17:00 パネルディスカッション(90分)

パネリスト:安藤雅孝,都司嘉宣,矢田俊文,村山 眸

9月18日(土)17時半―18時 歴史地震研究会総会(鳥羽市民文化会館中会議室)

9月19日(日)野外見学会 : 安政および明応東海地震に関係した三重県内の史跡・遺跡

案内者:都司嘉宣(東大地震研),岡橋久世(大阪市立大学),伊藤裕偉(三重県埋蔵文化財センター)

8時 バス出発

8時半 鳥羽市本浦:安政東海津波碑

9時半 鳥羽市国崎:安政東海津波碑と波高特異点

11時 鳥羽市相差:津波堆積物掘削地

(鳥羽市相差付近で昼食)

14時 伊勢市大湊:安政東海地震で被災した享保年間築造の岸壁

16時 津市阿漕浦:明応東海津波で壊滅した安濃津

17時頃 近鉄津駅解散

左:鳥羽市本浦清岩庵の安政東海地震津波碑,右:伊勢市大湊での記念写真