伊豆新聞連載記事(2011年8月28日)

火山学者 小山真人

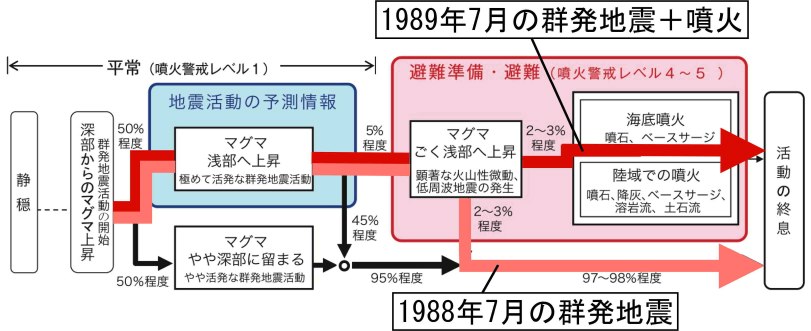

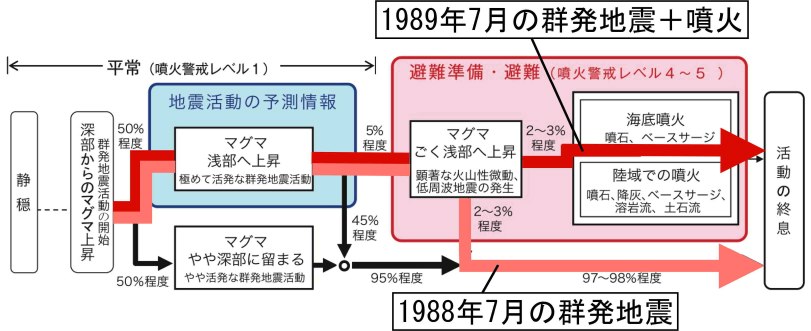

前回までに2011年7月の群発地震(「安全」シナリオ)と2009年12月の群発地震(「注意」シナリオ)の説明を終えた。この両シナリオで、群発地震全体の95%を占める(本連載第55回)。つまり、群発地震の20回中19回まではこのどちらかに属するため、噴火の心配は不要である。しかし、残り5%つまり20回に1回程度は、マグマがさらに浅い1〜2キロメートルまで上昇することがあり、その場合は噴火の心配をしなければならない。火山活動シナリオの図で、左端の「深部からのマグマ上昇」から「マグマ浅部へ上昇」を経て「マグマごく浅部へ上昇」に至る場合である。これを「警戒」シナリオと呼ぶことにしよう。

これまでこのシナリオに至ったとはっきりわかる例は、2011年7月も含めた過去47回の群発地震のうちでたった2例(1988年7月、1989年7月)であり、そのうち1989年7月の群発地震で実際に手石海丘の噴火が生じた。2回を47回で割ると発生実績は4.3%となることから、今後の発生確率を5%程度と予測したわけである。火山活動シナリオの図で言えば、1988年7月の群発地震では「マグマごく浅部へ上昇」に至った後に下に降りて右端の「活動の終息」に至ったが、1989年7月の群発地震ではさらに「海底噴火」を経た後にようやく「活動の終息」に至ったことになる。なお、1989年7月の噴火は、マグマが地表に達した場所が海であったために海底噴火となったが、群発地震の震源域の一部が陸にかかることもあるため、今後は「陸域での噴火」に至る可能性も否定できない。

「警戒」シナリオに至った2回の群発地震のひずみ計の24時間変化量は240〜270ナノストレイン(nstrain)であり、過去の群発地震にともなうひずみ変化量(20〜270ナノストレインの範囲)の最大値付近に相当することから、上昇したマグマの体積が相当大きかったことがわかる。なお、2009年12月と2011年7月のひずみ変化はそれぞれ80と60ナノストレインと小さかった。つまり、前々回で説明した「連発型」のマグマ上昇さえ起きなければ、両者とも「警戒」シナリオには進まず小規模な活動のまま終息することは、群発地震の初期段階にある程度見通せていたのである。逆に、24時間変化量が200ナノストレイン以上のひずみ変化をともなう群発地震(上の2例の他に1986年10月と1998年4月の2例、合計4例)は、例外なく大規模なものになっている。今後もその値を超える群発地震や、それに満たなくても震源がごく浅い群発地震(1995年9月の例など)に対しては、十分な注意や警戒が必要である。

火山活動シナリオ図上での「警戒」シナリオにあたる群発地震の位置づけ