伊豆新聞連載記事(2008年11月16日)

火山学者 小山真人

本連載の第50回や前回で、箱根の約6万年前の噴火によって伊豆にまで積もったTPfl(ティー・ピー・エフ・エル)火山灰のことを述べたが、今回はその恐るべき正体について説明しよう。実は、この火山灰を「積もった」と表現するのは、あまり適切でない。この火山灰は、箱根から噴出して流れてきた火砕流(かさいりゅう)なのである。TPは「東京軽石」を意味する略号、flはflow(英語で「流れ」)の略称である。火砕流は、火山の噴煙が地表をはうように高速で流れ広がる現象であり、その実体は火山灰や小石まじりの高温のガスである(第57回参照)。

箱根は、それまで何度も火砕流を発生させていたが、到達距離はそれほど長くなく、南側ではせいぜい三島市や函南(かんなみ)町止まりであった。ところが、6万年前の噴火で噴出したマグマの量は50億立方メートルもあった。この量は、日本で起きる最大級の火砕流(第55〜57回参照)に比べれば、一ケタほど小規模である。しかし、これまで伊豆東部火山群で起きた最大の噴火が3億立方メートル程度に過ぎないことを考えれば、いかに途方もない規模であったかがわかる。

この噴火は、開始当初は成層圏(せいそうけん)に達する高い噴煙を火口上空に立ちのぼらせ、「東京軽石」の名前通り、軽石の雨を東京方面に降りつもらせた。この軽石は、今でも東京都内で厚さ20センチメートルほどの地層として観察できる。そして、その直後に噴火の性質が激変した。何らかの理由で噴煙の浮力が失われ、空高く立ち上っていた噴煙が重力崩壊を起こしたのである。とはいえ、噴煙は空気を大量に含んでいて、ふわふわの状態にある。このため崩壊した噴煙は、高温を保ったまま火砕流として四方八方に流れ始めた。

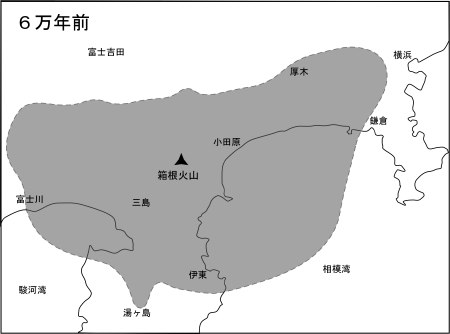

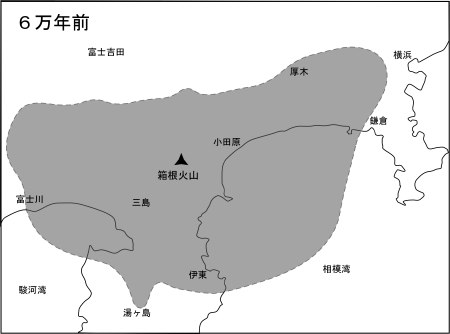

結果として、この火砕流は、西は富士川河口周辺から、東は何と横浜市戸塚区までの広い範囲をおおい、その流路にいたすべての生物を蒸し焼きにした。南は伊豆市の狩野川ぞいや、伊東温泉街の南東側の台地上に達した。火砕流が残した地層は、流れてきた特徴をよく備えている。すなわち、細かな火山灰と、直径数センチメートルの小石の両方が含まれる。空中を漂って降りつもった火山灰は、粒の大きさがそろうために、このような特徴を持たない。なお、この噴火以降、箱根の火山活動は下火になっていき、伊豆にまで被害を及ぼす噴火はめったに起きないようになった。

約6万年前に起きた箱根の噴火で発生した火砕流(かさいりゅう)におおわれた範囲。