(東京新聞2012年10月31日コラム「談論誘発」)

小山真人(こやま まさと) 静岡大学防災総合センター教授

1959年生まれ。富士山火山防災対策協議会委員、火山噴火予知連絡会伊豆部会委員

富士山の噴火と言えば、300年ほど前の江戸時代に起きた「宝永噴火」をイメージする人が多いだろう。宝永噴火は開始から終了までの16日間に、マグマ量に換算して7億立方メートルもの火山灰を風下に降らせた大規模で爆発的な噴火だった。同種の噴火が将来起きた場合の首都圏への影響については、10月9日の藤井氏執筆の本欄を参照してほしい。

しかしながら、富士山が過去に起こした噴火は多種多様であり、必ずしも次の噴火が宝永噴火に類似するとは限らない。ここでは富士山が起こしうる別種の大規模災害として、「山体崩壊」を指摘しておきたい。

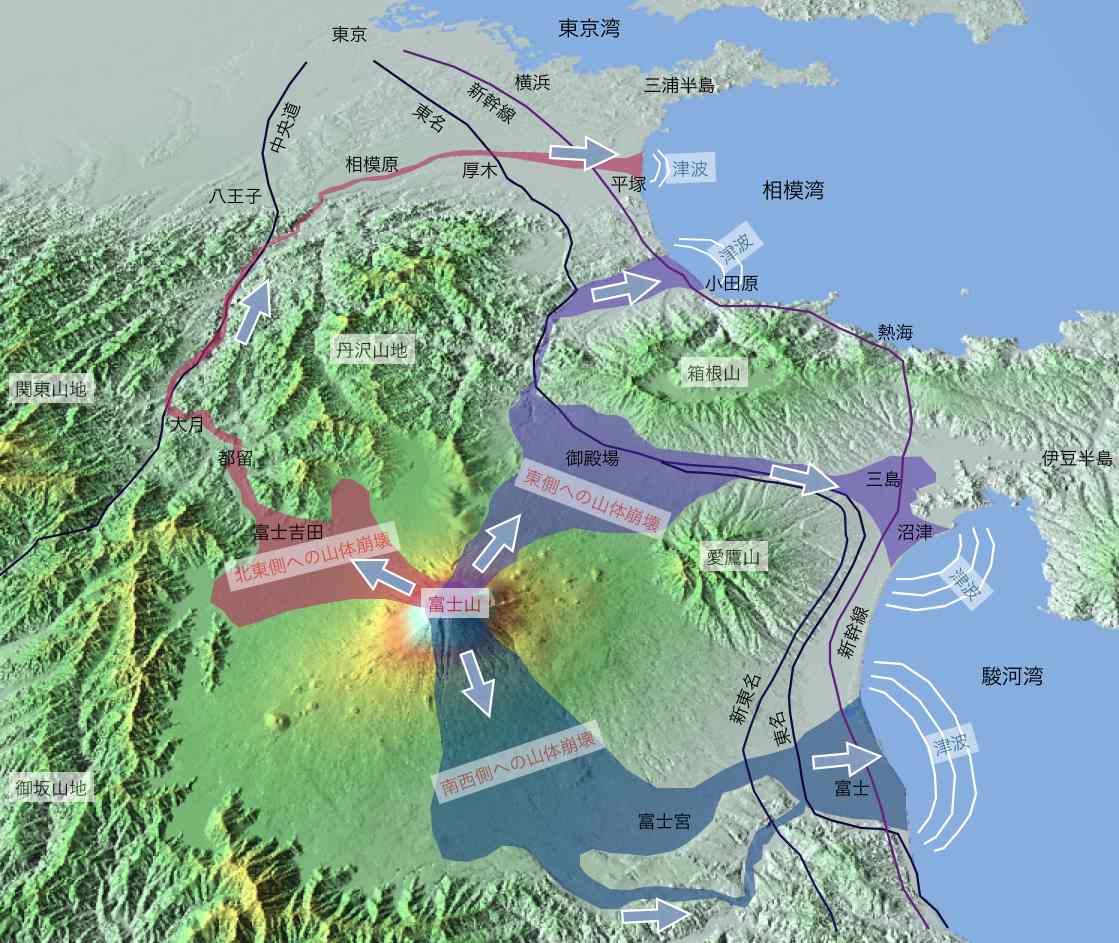

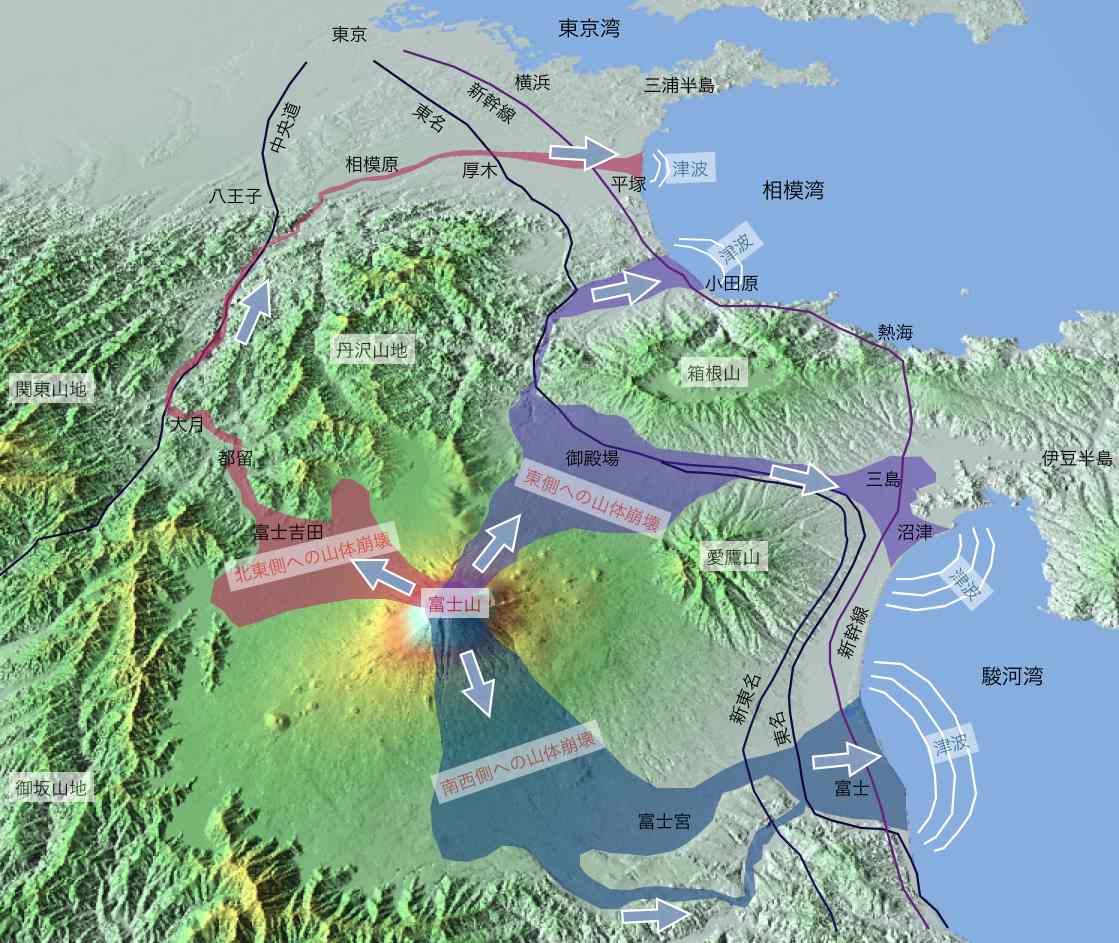

山体崩壊は、文字通り山体の一部が麓に向かって一気に崩れる現象であり、その結果生じる大量の土砂の流れを「岩屑(がんせつ)なだれ」と呼ぶ。富士山では、不確かなものも含めて南西側に5回、北東側に3回、東側に4回の計12回起きたことが知られており、最新のものは2900年前に東側の御殿場を襲った「御殿場岩屑なだれ」である。その際に崩れた土砂量は、宝永噴火を上回る約18億立方メートルである。

岩屑なだれの速度は時速200キロメートルを越えた例が海外の火山で観測されており、発生してからの避難は困難である。首都圏にもっとも大きな影響が出るのは、北東側に崩壊した場合であろう。大量の土砂が富士吉田市、都留市、大月市の市街地を一気に埋めた後、若干速度を落としながら下流の桂川および相模川沿いの低い土地も飲み込んでいき、最終的には相模川河口の平塚・茅ヶ崎付近に達する。このケースの被災人口を見積もったところ約40万人となった。事前避難ができなかった場合、この数がそのまま犠牲者となる。

同様なケースが実際に約1万5000年前に生じた。この時に相模川ぞいを流れ下った大量の土砂は「富士相模川泥流」と呼ばれ、相模原市内の遺跡などで今もその痕跡を見ることができる。

このように山体崩壊は広域的かつ深刻な現象であるが、現行の富士山のハザードマップでは想定されていないため、それに対する避難計画も存在しない。「想定外」となった主な理由は、約5000年に1回という発生頻度の小ささである。

しかし、たとえ発生頻度が小さくても、起きた時の被害が甚大である現象に対して全く無防備だとどうなるかを、昨年私たちは嫌と言うほど見せつけられた。東日本大震災と福島原発災害である。しかも、最近の研究によって、宝永噴火の際にも地下のマグマの「突き上げ」による宝永山の隆起が起き、山体崩壊の一歩手前まで行ったことが明らかになった。

幸いにして、こうした明瞭な前兆をともなう山体崩壊は、山の変形を監視することによる予知が可能である。しかし、山体崩壊を想定したハザードマップと避難計画がない現状では、40万人もの人間をすみやかに遠方に避難させることは困難である。山体崩壊による甚大な被害が予想される静岡・山梨・神奈川の3県は、それを考慮した避難対策を早急に作成すべきである。

(図の説明文)

富士山で山体崩壊が起きた場合のおおよその被災範囲(厚い土砂で埋められる範囲)。過去に発生例がある北東側・東側・南西側の方向別にそれぞれ描いた。海に達した箇所では津波が発生する可能性もある。背景の立体地形図は、国土地理院の数値標高データと「カシミール3D」を用いて作成。